Il rapimento e l’omicidio a Roma per mano fascista del deputato socialista Giacomo Matteotti (1885-1924) pochi mesi dopo elezioni che in un clima di violenza avevano confermato Mussolini capo del governo, oltre a provocarne una crisi sulla spinta dell’indignazione dell’opinione pubblica internazionale, determinarono la prima poderosa stretta alla libertà di informazione da parte della nascente dittatura. Libertà di espressione, indipendenza e autonomia, censura e disinformazione sono infatti elementi di fondo di quell’estate 1924, diretta conseguenza del delitto politico e anticipazione del biennio successivo, quando cadranno una dopo l’altra tutte le voci informative non conformi al regime.

Dei due elementi – lo sdegno per la morte del quarantenne deputato, dirigente sindacale del Polesine agricolo e segretario nazionale del Partito socialista unitario, e la costante e implacabile denuncia della coltre che stava avvolgendo l’informazione proprio in virtù dello scandalo – è interprete privilegiato un quotidiano dalla diffusione nazionale, ma dalla storia tutta genovese. Il Lavoro, fondato come organo informativo delle leghe, delle società di mutuo soccorso e delle cooperative del porto di Genova e dei centri industriali del Ponente, era conosciuto e apprezzato ormai da venti anni come voce autorevole, tanto dai lavoratori quanto dalla borghesia radical-repubblicana che nella terra di Mazzini aveva assolto un ruolo non secondario di promozione e protezione delle prime associazioni tra operai e artigiani. Una testata particolare: unica in Italia di proprietà cooperativa, lontana dall’essere giornale-partito, benché da sempre saldamente allineata alla componente riformista del Partito socialista (il suo direttore, Giuseppe Canepa, sarà tra i deputati secessionisti dell’Aventino) si rivolgeva in realtà a una platea democratica più vasta, che intercettava miscelando abilmente l’informazione e la riflessione politica, illuminate dalle prose di Gaetano Salvemini o di Piero Gobetti, con le vicende locali, i temi economici e una terza pagina tra le più illustri della scena giornalistica nazionale.

Tra i principali quotidiani ancora fuori dal controllo fascista (vi entrerà solo nel 1940 con la cessione della testata alla corporazione) la sua voce, tollerata solo grazie all’intercessione degli interessati Canepa e di Lodovico Calda, cofondatore e amministratore, veniva puntualmente recapitata alla presidenza del Consiglio. Lo stile aulico, i costanti richiami alla storia patria e alla classicità nella costruzione del mito del martire Matteotti, celano il compiacimento per la provocazione mascherata, nella coscienza della sostanziale impunità e nella certezza da parte dell’erudito e rampante giovane caporedattore Giovanni Ansaldo di essere compulsato tra i primi dal collega giornalista Mussolini. Nella cui orbita egli stesso approderà un decennio dopo, al termine di una ardita metamorfosi da antifascista – sia pure riluttante come si definì, bastonato a Carrara e poi confinato a Lipari – sino ad essere chiamato da Ciano a direttore del suo Telegrafo e come celeberrima voce radiofonica all’EIAR, per finire quindi catturato dagli angloamericani.

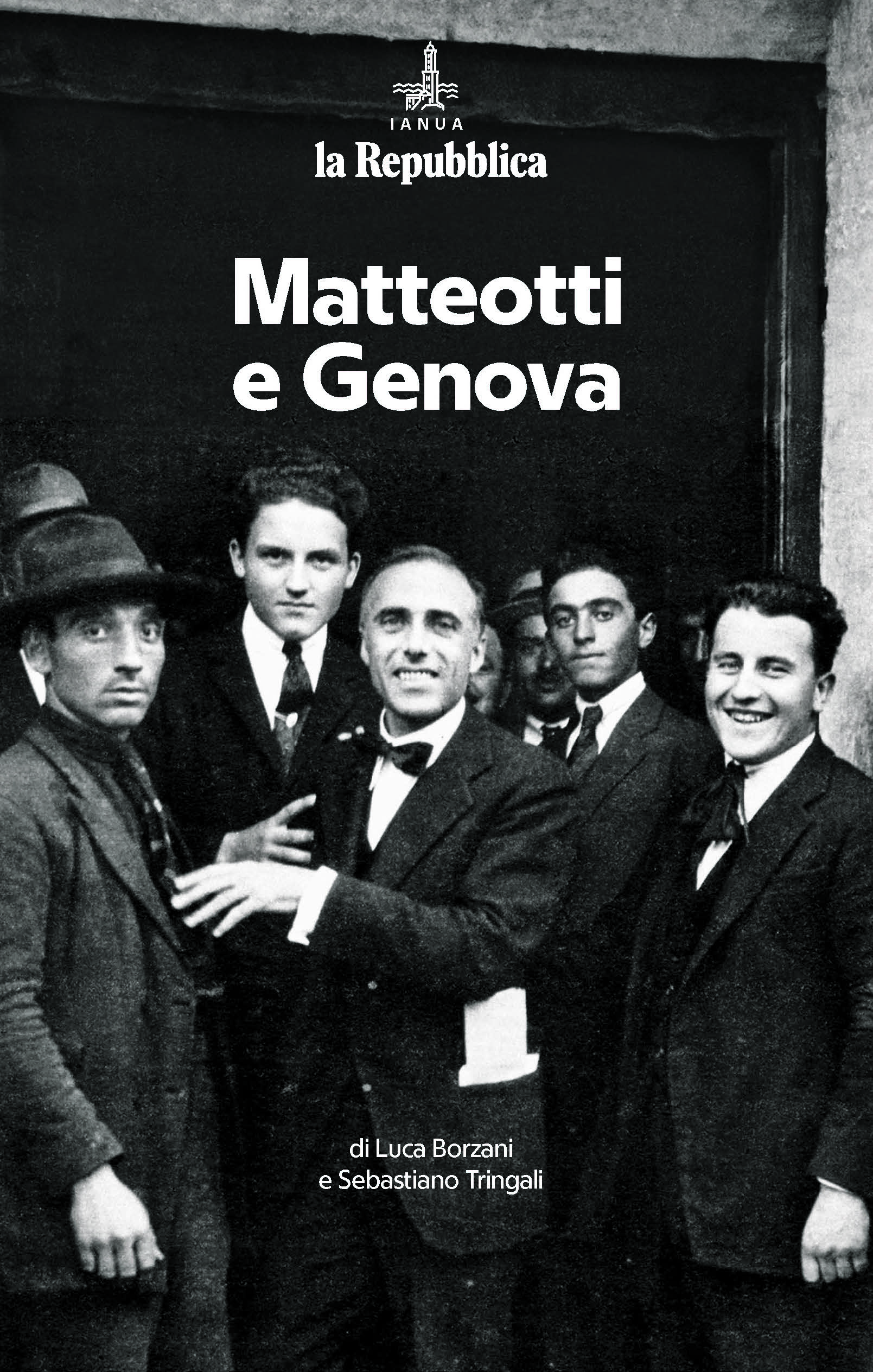

Dagli oltre quattrocento articoli dedicati al delitto, è stato ricavato ora il volume antologico Matteotti e Genova, curato da Luca Borzani e Sebastiano Tringali e pubblicato lo scorso 8 giugno, nella ricorrenza del rapimento, dalla redazione genovese di Repubblica, erede della testata e della collezione de Il Lavoro.

Giacomo Matteotti

Il rapimento e l’omicidio a Roma per mano fascista del deputato socialista Giacomo Matteotti (1885-1924) pochi mesi dopo elezioni che in un clima di violenza avevano confermato Mussolini capo del governo, oltre a provocarne una crisi sulla spinta dell’indignazione dell’opinione pubblica internazionale, determinarono la prima poderosa stretta alla libertà di informazione da parte della nascente dittatura. Libertà di espressione, indipendenza e autonomia, censura e disinformazione sono infatti elementi di fondo di quell’estate 1924, diretta conseguenza del delitto politico e anticipazione del biennio successivo, quando cadranno una dopo l’altra tutte le voci informative non conformi al regime.

Dei due elementi – lo sdegno per la morte del quarantenne deputato, dirigente sindacale del Polesine agricolo e segretario nazionale del Partito socialista unitario, e la costante e implacabile denuncia della coltre che stava avvolgendo l’informazione proprio in virtù dello scandalo – è interprete privilegiato un quotidiano dalla diffusione nazionale, ma dalla storia tutta genovese. Il Lavoro, fondato come organo informativo delle leghe, delle società di mutuo soccorso e delle cooperative del porto di Genova e dei centri industriali del Ponente, era conosciuto e apprezzato ormai da venti anni come voce autorevole, tanto dai lavoratori quanto dalla borghesia radical-repubblicana che nella terra di Mazzini aveva assolto un ruolo non secondario di promozione e protezione delle prime associazioni tra operai e artigiani. Una testata particolare: unica in Italia di proprietà cooperativa, lontana dall’essere giornale-partito, benché da sempre saldamente allineata alla componente riformista del Partito socialista (il suo direttore, Giuseppe Canepa, sarà tra i deputati secessionisti dell’Aventino) si rivolgeva in realtà a una platea democratica più vasta, che intercettava miscelando abilmente l’informazione e la riflessione politica, illuminate dalle prose di Gaetano Salvemini o di Piero Gobetti, con le vicende locali, i temi economici e una terza pagina tra le più illustri della scena giornalistica nazionale.

Tra i principali quotidiani ancora fuori dal controllo fascista (vi entrerà solo nel 1940 con la cessione della testata alla corporazione) la sua voce, tollerata solo grazie all’intercessione degli interessati Canepa e di Lodovico Calda, cofondatore e amministratore, veniva puntualmente recapitata alla presidenza del Consiglio. Lo stile aulico, i costanti richiami alla storia patria e alla classicità nella costruzione del mito del martire Matteotti, celano il compiacimento per la provocazione mascherata, nella coscienza della sostanziale impunità e nella certezza da parte dell’erudito e rampante giovane caporedattore Giovanni Ansaldo di essere compulsato tra i primi dal collega giornalista Mussolini. Nella cui orbita egli stesso approderà un decennio dopo, al termine di una ardita metamorfosi da antifascista – sia pure riluttante come si definì, bastonato a Carrara e poi confinato a Lipari – sino ad essere chiamato da Ciano a direttore del suo Telegrafo e come celeberrima voce radiofonica all’EIAR, per finire quindi catturato dagli angloamericani.

Dagli oltre quattrocento articoli dedicati al delitto, è stato ricavato ora il volume antologico Matteotti e Genova, curato da Luca Borzani e Sebastiano Tringali e pubblicato lo scorso 8 giugno, nella ricorrenza del rapimento, dalla redazione genovese di Repubblica, erede della testata e della collezione de Il Lavoro.